字号:

字号:小

中

大

摘要:改革开放以来,中国社会经历了深刻的变迁。在此过程中,中国的诉讼率持续上升,诉讼案件数量呈现显著增长。在过去的四十余年间,中国的诉讼总量增长超过50倍,2021年全国法院新受理案件数突破3300万件。通过对刑事、民事及行政诉讼案件数量的实证研究发现,中国诉讼增长可分为两个快速增长阶段和一个停滞阶段,且三大诉讼类型的增长趋势存在显著差异,其中行政诉讼增速最快,而民事诉讼的增量最大。改革开放后,中国诉讼数量的爆发式增长是经济、社会、法律及政策等多重因素共同作用的结果。研究表明,尽管社会现代化进程为诉讼增长提供了宏观背景,但中国诉讼增长还受到一些特殊因素的影响:人民调解制度的式微与商事仲裁机制的薄弱,在一定程度上加剧了司法系统的负担;同时,改革开放以来较为频繁变动的法律与司法政策以及较低的诉讼成本,也进一步导致了中国的诉讼增长。

关键词:诉讼增长;现代化理论;社会变迁;替代性纠纷解决方式;司法政策

改革开放以来,中国诉讼案件整体上呈现快速增长态势。四十多年间,法院每年受理的案件数从几十万件增长到数千万件。十年前就有学者指出了“诉讼爆炸”现象,此后,中国法院受理案件数又增长了三倍多,法官的数量却不增反减。当下,“案多人少”已经不再是东部沿海地区个别法院的偶发现象。2023年,全国法院法官的人均结案数超过350件,甚至中西部也出现了法官人均结案数量超过800件的法院,这意味着法官每个工作日审结案件数超过3件。这种状况对诉讼程序产生了一系列影响。在我国《民事诉讼法》第四轮修改中,扩大独任制及限制合议制适用范围、提高小额诉讼适用率等措施,在一定程度上提升了诉讼效率。但由于司法资源的有限性与诉讼程序的刚性,司法供给仍然无法满足日益上涨的诉讼需求,法官加班日益成为常态。一些法院已经出现审判质量下降以及诉讼拖延等“诉讼挤压”现象。近年来,在最高人民法院的工作报告中,“人案矛盾”和法官工作负荷过重是最常被论及的突出矛盾。2025年1月13日召开的全国高级法院院长会议也指出,当前人民法院工作中最突出的困难挑战就是案件总量大与定分止争难。因此,探究中国改革开放以来诉讼增长的原因并提出对策成为一项亟待解决的重要课题。

近年来,已经有不少学者就诉讼增长、“案多人少”等问题尝试进行多维度的解释。但是,法学界对于中国诉讼增长的研究多限于定性观察,缺乏实证的、特别是精确量化的分析。因此,对于中国改革开放以来案件增长的规律分析和原因解释还有所欠缺,对于一些具有中国特色的问题,例如中国诉讼增长与中国式现代化进程的关系、诉讼增长的中国式特征、司法政策在中国诉讼增长中扮演的角色等问题,缺乏深入探讨。

厘清这些问题不仅有助于为诉讼增长提供全新的解释和理论,而且能为司法体制综合配套改革的目标、措施等提供科学依据,对保证司法的良性可持续运行大有裨益。因此,本文拟结合中国的社会、经济发展指标和司法统计数据,对既有的诉讼增长理论进行反思,并基于实际解释中国诉讼增长的原因,如何遏制当下的诉讼增长提出对策。

一、诉讼增长的理论解释

许多国家和地区都经历过诉讼爆发式增长的阶段,不少中外学者对诉讼增长的原因提出过多种理论模型。这些理论对解释中国的诉讼增长具有一定的启发意义。

第一,有观点认为诉讼率和经济发展之间存在显著联系,特别是在工业化的初期,经济发展促使诉讼大幅增长的主张一直盛行。一些国外的学者对各国诉讼量与工业化进度进行了多年跟踪调查。例如,何塞•托哈利亚(Jose Toharia)研究了西班牙1900年至1970年间诉讼量变化与工业化进度之间的关系;洛恩(F.van Loon)和兰格沃夫(E. Langerwerf)分析了比利时1835年至1980年间经济增长与法院诉讼量的关系;沃尔施拉格(Christian Wollschläger)则分析了德国不莱梅1549年至1984年间工业化发展速度与诉讼率变化。他们普遍得出了类似的结论。国内也有学者支持这一主张,认为中国诉讼数量的增长与GDP有高度的相关性,经济快速发展,民事诉讼率就会相应上升,诉讼量的增加是经济发展的必然结果。

第二,有学者侧重研究诉讼增长与经济发展高度相关的原因。左卫民认为,经济发展对诉讼的影响体现在两个方面,一是民众收入提高,有更多资源去寻求高成本的公权力救济;二是在复杂的市场经济活动中,市场交易主体产生摩擦、纷争的可能性也在上升。冉井富从潜在的活动(Underlying Activity)角度出发解释经济发展与诉讼案件增加之间的关系,认为对于社会整体而言,在其他条件不变的情况下,人们从事的交易活动量越大,违约行为发生的可能性就越大,与经济发展相伴而来的工业化、城市化、商品经济、交通与通讯革命导致潜在活动量增加、活动类型大大扩展,诉讼率也随之提高。

第三,还有学者透过经济发展的表象进一步深挖,认为经济增长并非诉讼增加的直接原因。经济增长只是促进和加速了社会的转型和变迁,而后者导致了传统社会瓦解,社会流动加快、社会动荡、失范、人们权利意识的提升等才是导致诉讼增长的根本原因。其中有几种代表性观点:一是“人口流动说”。一方面,人口流动造成社会交往更加频繁,纠纷种类更多、频率更高,另一方面,人口流动使得人们更倾向于使用正式的法律手段作为纠纷解决方式。二是“社会失范说”。经济发展会带来社会的变迁和转型,从传统的农业社会向工商业社会、信息社会转型的过程中,旧有的道德规范、价值观念和宗教信仰逐渐崩塌,新型社会所需要的道德规范和价值体系尚未建立起来,因此出现了社会失范现象。社会失范导致社会冲突增加,这些纠纷进入法院,由此造成诉讼数量(率)的增加。三是“权利觉醒说”。社会经济的飞速发展带来人们工作、生活环境的变化,相应地引起了法律文化的变化,人们对待诉讼的态度也发生了变化,“好讼”也成为现代社会人际关系淡漠后解决纠纷的一种态度转变。也就是说,在现代社会人们的维权意识更加强烈,面对纠纷不再采取隐忍和协商的态度,而是积极主动寻求公权力介入,从而引发诉讼。

第四,有观点认为其他纠纷解决路径的式微导致了诉讼“一枝独秀”。现代社会为人们提供了多种多样的纠纷解决路径,诉讼作为纠纷解决方式之一与其他纠纷解决方式存在一定的“竞争关系”。换句话说,法律使用的多寡与其他社会控制手段,整体上呈反比例关系,“当其他社会控制的量减少时,法律的量就会增加”,人们也就更有可能选择诉讼。例如,传统家族对于家人的控制较其他社会关系更强,因而家庭纷争较少进入法院。而现代化实际上就是法律控制总量不断增加、范围不断扩大的过程。因此,这一观点认为,传统的纠纷解决手段,如乡绅说和、单位内部协调、人民调解等的逐渐式微,使得各种矛盾纠纷,甚至一些不适合诉讼解决的鸡毛蒜皮的小纠纷,都纷纷涌向司法机关。法院从纠纷解决的最后一道防线,变成了第一道防线,是诉讼大幅度增长的重要原因。

上述观点对诉讼增长具有一定的解释力,但也存在不足。例如,对中国诉讼增长的中国特色因素缺少深入探究,对改革开放以来中国诉讼增长年度变化以及不同案件类型增长速率差异等问题缺乏关注,学理阐释与实证数据检验相结合的深度实证研究较少等。本文拟结合前人研究的理论和诉讼数据的统计分析,对中国诉讼增长态势进行一个全描式分析,并尝试对造成中国诉讼大幅度增长的原因进行进一步解释。

二、中国诉讼增长态势的实证分析

(一)研究资料与方法

本文以1978年作为考察中国诉讼增长的起点,主要基于以下考量:一是1978年召开的十一届三中全会拉开了中国改革开放的帷幕,中国的经济发展和司法制度都进入一个新阶段。二是1978年作为中国改革开放元年,是中国诉讼案件爆发式增长的开端。三是1966年至1976年期间,中国的诉讼制度一度遭到严重破坏,统计数据缺失。从1978年开始,中国的统计制度更加健全,有连续和准确的诉讼和经济统计数据,以此作为本文研究的起点更具可行性。

1.研究对象:诉讼量的衡量

衡量一个国家或地区的诉讼量有很多指标,司法统计中不仅有收案和结案数,而且有一审、二审、再审和非诉讼案件等数量。本文选取一审案件的收案数为研究对象,主要基于以下考虑:第一,选取收案数而不是结案数,是因为收案数能更加及时、全面地反映进入司法途径的纠纷数量变化情况,而结案数与收案数密切关联且受到司法效率的影响,选取收案数更能准确体现研究主旨。第二,一审收案数代表需要由法院解决的纠纷总量,二审和再审只是同一纠纷程序上的延伸,其背后的纠纷数量并没有增加;并且一审收案数在法院审判案件总数中占比很大且历年占比相对稳定,通过一审收案数量的研究便可以全面反映出法院每年收案总量的变化趋势。第三,本文研究对象为刑事、民事、行政三类案件的收案数,原因在于其他执行类、非诉保全类和程序性案件的司法统计口径经过多次变动,且均为非诉案件,影响研究的准确性。

2.研究方法和指标计算

为研究改革开放以来中国诉讼增长的规律,本文整理了《中国统计年鉴》《中国法律年鉴》中的权威数据,统计了1978年至2021年间中国法院受理一审刑事、民事、行政案件的数量,计算了各类案件年度增长率及年均增长率,并采用增长贡献率来衡量三类案件对中国诉讼水平的影响程度。

各类案件的增长贡献率等于该类案件诉讼增长率乘以该类案件前一年在全部一审案件中的占比。公式表达为:增长贡献=该类案件诉讼增长率×前一年度所占比例×100。

以2021年的民事案件为例,当年民事案件的增长率为26.46%,前一年(2020年)民事一审案件的占比为90.4%,两者相乘为23.9%,也就是说,该年全部诉讼案件增长率25.5%中有23.9%系民事案件增长的结果。同理可以算出刑事案件增长贡献为1.2%,行政案件则为0.4%,诉讼增长率则是三类诉讼增长贡献之和,即23.9%+1.2%+0.4%=25.5%。

本文计算了1978年以来各类案件的增长变化率。据此,可以观察改革开放以来各类案件的增长情况,以及每类案件的变化对整体诉讼案件增长、变化的影响比重。

(二)中国法院诉讼案件增长的总体态势

1.改革开放后诉讼整体上增速惊人

四十多年来,中国法院的诉讼案件增加数量和速度惊人,一审案件总量从44万余件,增加到1822万余件,增长了40.71倍,年均增长率为9.0%。

第一,从三种类型案件来看,诉讼数量都成倍增长,但是增速差异较大。其中,民事案件增长数量最多,从30万余件增加到1661万余件,增加了1631万余件,2021年一审民事案件收案数是1978年的55.23倍,年均增长率为9.78%;行政案件增速最快,从1983年(573件)到2021年(33万余件),三十九年间行政案件增加了639倍,年均增长率为18.53%;刑事案件最稳定,从最初的14万余件,增加到127万余件,增长了8.69倍,年均增长率为5.16%,在三类案件中增速最慢。

第二,民事案件对诉讼案件增长贡献率最高。四十三年来中国民事案件累计增加了1631万余件,占全部诉讼案件增长量的91.75%;刑事案件累计增加了113万余件,占全部增长量的6.36%;而行政案件累计增加量只占全部增长量的1.89%。初步的数据分析可以发现,改革开放后民事案件的增量贡献了中国诉讼增量的九成以上。

第三,案件年度增速呈现波动状态。改革开放以来,中国诉讼案件的数量虽然整体呈现上升趋势,但数量增长并不是线性的,图1能够比较直观地反映出诉讼增长的波动情况。四十三年来,中国诉讼案件数量有三十四年都是增长的,增速最高的是1980年,高达48.61%。此外,增长率超过20%的还有1983年、1986年、1988年、1989年、2015年和2021年;而诉讼负增长的年份只有九年,分别为1985年、1991年、1997年、2000年、2001年、2002年、2003年、2004年以及2020年,其中有四年的负增长率低于-1%,负增长率最大值为2020年的-5.97%。从案件增长数来看,年增长量超过50万件的共有十四年,其中超过100万件的四年都集中在最近十年,分别是2021年的370.8万件,2015年195.5万件,2019年151.9万件以及2018年101.3万件。

2.中国诉讼变化的三个主要阶段

从阶段上来看,中国诉讼案件的增长大致可以分为两个快速增长期和一个停滞期。第一个快速增长期是1978年至1996年,这十八年间案件量从44万余件增长至531万余件,案件量增加近12倍,其间年均复合增长率高达14.73%。在第一个诉讼快速增长期中,法院的收案数量并非始终保持着高速增长。1984年至1985年中国诉讼案件不增反减;1990年至1992年,三年间年均增长率仅为1.55%,增长几乎停滞。但整体而言,1996年之前,中国的诉讼案件保持着高速增长态势,可以称为改革开放后第一个案件快速增长期。第二个增长期是2007年至2021年,这个阶段增长速度不算太快,但是增长持续时间较长,案件持续增长十四年;案件总量增加1304万件,增长3.5倍,其间年平均增速为8.74%。在两个增长期之间的1997年至2006年,是一个比较长时间的停滞期,其间有六年法院受理的案件数不增反减,2006年全国法院一审收案与1997年相比降低了13万件,年均复合增长率为-0.24%(见图1) 。

图1 改革开放以来中国的诉讼量及诉讼增长率

3.三种类型案件的增速对比

改革开放以来中国三类诉讼的增速变化呈现以下几个规律:一是刑事、民事、行政案件的增速变化差异非常大,三类诉讼案件增速没有相关性(见图2)。例如,1983年,刑事案件增速突破120%,而民事案件的增速只有2.7%;1986年刑事和民事案件增速都在20%以上,而当年行政案件的增长率为-31.0%。0通过斯皮尔曼相关分析也发现,三类诉讼中,只有民事案件和行政案件增长率具有一定的弱相关性,相关系数为0.370。刑事案件与民事、行政案件增长率之间则没有任何相关性。二是诉讼案件增长率与三类案件都有关联,但是与民事案件的增长率关系最为紧密。1989年之后,民事诉讼的增长折线与全部一审诉讼的增长折线基本重合。从相关系数看,全部诉讼案件增长率与刑事、民事、行政案件增长率的相关性存在强弱差异,与民事案件的相关系数为0.810,为高度相关;与刑事案件的相关系数为0.568,为中等程度相关;与行政案件的相关系数只有0.382,为弱相关。由此也可以说明,民事案件量对整个诉讼案件量的影响最为显著(见表1)。

经上述分析发现,虽然改革开放后中国诉讼增加了,但存在年份和案件类型的差异。如果对年份和案件类型不加区分,笼统地解释中国诉讼量变化与增长的原因,则不仅无效,而且容易陷入谬误。

图2 三类案件诉讼变化率对比图

表1 不同类别诉讼案件数量增长率相关性表

**相关性在0.01层面上显著(双尾),下同。

*相关性在0.05层面上显著(双尾),下同。

4.中国人口数量对诉讼的变化影响

一个国家的诉讼数量本身与国家的人口有着密切关系,人口增长人际交互更加频繁,也会对诉讼增长有着积极的影响,诉讼率(诉讼率=诉讼总量/地区总人口)本身也是横向比较各个国家“好讼”程度的重要指标。改革开放以来,中国的人口整体上呈现上升趋势,全国总人口从9.63亿人逐年增长到最高峰的14.13亿人,直到2022年中国人口出现拐点,人口数量呈小幅下降趋势。总体而言,改革开放以来,中国人口总量虽然增加较多,但由于人口基数较大,中国总人口只增长了48.43%,而同时期诉讼数量增长了4159.20%,两相比较可以看出,人口增长虽然与中国诉讼增长同步发生,但难以成为中国诉讼增长的主要因素。以人口增速最快的1987年为例,当年全国人口增长了1.67%,而一审诉讼案件增速高达16.38%,人口增长至多只能解释案件增长的10.2%。由此可见,人口增长虽然与诉讼增长同步,但不是中国诉讼增长的主要原因,扣除人口因素后,中国的诉讼率仍然逐年攀升。

三、经济发展对诉讼增长的影响

经济发展是一个社会变化最重要的推动力,在世界各地经济腾飞和现代化历程中,大都伴随着诉讼率高速增长的现象。有许多学者都关注了诉讼量增长与经济发展之间的关系,并对此进行了相应的理论解释。但是,不同学者对于案件增长与经济发展关系的解释大相径庭。究其原因,一方面,是由于案件增长与经济发展的确不是简单的线性关系,这体现于改革开放后,虽然中国的案件增长与GDP整体上都保持了向上增长的总体趋势,但是中国GDP始终保持着正增长,而案件的增长曲线却存在一些停滞和波折,因此,研究时间段不同完全有可能得出相悖的结论;另一方面,不同学者选取的经济发展指标不尽相同,有的选择GDP或者人均GDP,有的则选取城市化水平、工业产值或者人均可支配收入等,这也会造成对案件增长与经济发展关系的解释差异。一些学者甚至提出了相反的观点,认为经济发展与诉讼量的关系并不那么明确,有些地区诉讼率在经济萧条时期反而增速最快。理论解释的冲突,使得经济发展与诉讼增长的关系并未形成定论,尤其需要实证数据加以验证。

第一,改革开放以来案件数量与经济增长的同步性分析。在中国GDP总量不断提高的同时,中国诉讼案件数量也在逐步攀升。通过斯皮尔曼相关分析发现,改革开放以来,随着GDP的提升,不论是整体的诉讼量还是刑事、民事、行政案件量都明显上升,也就是说,两者之间均存在强烈的正相关关系。其中,一审案件总数量以及三大诉讼案件数量与GDP的相关系数都超过了0.95,均属于显著的高度相关。这意味着,改革开放以来,中国诉讼数量整体上与经济发展存在着高度相关性。

但是,中国诉讼数量并非线性增长,如果将诉讼增长的三个阶段分别与GDP进行相关性分析,可以发现诉讼数量与GDP并不总是高度相关,各类案件与GDP总量之间也并不总是正相关。在两个诉讼增长阶段,即1978年至1996年及2007年至2021年间,各类诉讼案件与GDP均保持了显著的正相关关系,相关系数较高。但在诉讼增长的停滞期(1997年至2006年),诉讼与经济发展的相关性不明显,甚至呈负相关关系。其中,诉讼整体数量与GDP相关系数为-0.673,为强负相关关系,民事案件数量与GDP呈高度负相关关系,刑事案件数量与GDP呈高度正相关关系,行政案件数量与GDP则没有显著的相关性(见表2)。

表2 不同类别案件数量与GDP总量的相关性

第二,社会高风险期与诉讼数量的关系。有学者认为,随着人均GDP进入1000美元至3000美元时期,各国社会都会进入不协调因素的活跃期和社会矛盾的多发期,属于社会结构深刻变动、社会矛盾最易激化的高风险期。中国的人均GDP在2001年达到1000美元,2008年时达到3000美元。按照这个理论,这一时期中国的社会矛盾纠纷将高发,诉讼案件也可能呈现快速增长态势。但实际上,2001年至2008年并非中国诉讼高速增长期,诉讼总量仅从534.5万件上升到628.9万件,年均增长率为2.35%。这期间的诉讼增长主要集中在2008年,而此前七年时间内,有五年诉讼案件增长率不足2%,而2008年的增长也主要由于政策法律的变化。因此,所谓社会矛盾多发的高风险期,中国的平均诉讼增长率却不到改革开放以来平均增长率的三分之一,属于诉讼的平稳期,并未体现为诉讼爆发期。

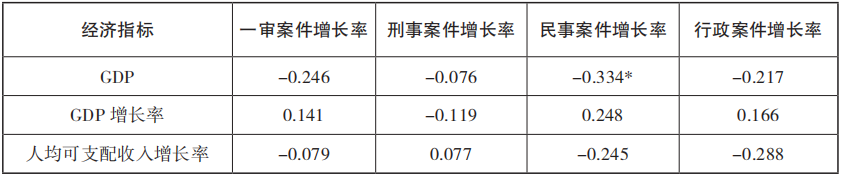

第三,经济增速与案件增速之间关联度弱。虽然中国的诉讼案件增长与经济发展大体上呈现正相关性,但进一步分析发现,案件的增速与经济增速之间的相关性非常弱。GDP的增长率无论是与案件整体的增长率之间还是与刑事、民事、行政案件的增长率之间都没有显著的相关关系,GDP的增长率与刑事案件增长率、人均可支配收入与民事案件及行政案件增长率的相关系数甚至是负值。只有民事一审案件的增长率与GDP有负向的弱相关性。这说明在中国经济增长的同时,虽然诉讼量也在同步增长,但是诉讼案件的增速与经济增速无关,并不是经济增速越快,诉讼案件增长也越快。这个规律在案件增长的三个不同阶段中体现出相似性。整体上,案件增速与多数经济指标增速之间还是负相关关系。其中,民事案件的增速与GDP总量有显著的负相关关系,也就是说中国GDP总量越高时,民事诉讼增速越慢(见表3)。

表3 三类案件增长率与主要经济指标的关联性

综上所述,虽然改革开放后,中国的案件数量与经济增长同步,具有较强的相关性,但其中的因果关系还有待验证。改革开放后,中国历年的GDP都是正增长,然而诉讼案件并非持续增长,特别是在1997年至2006年之间,一审案件总数、民事案件数都呈现下降趋势。因此,无法得出经济增长一定会导致诉讼增长的结论。

四、社会变迁对诉讼增长的影响

社会变迁本身是一个含义广泛且不易测度的概念,其中,城市化水平、恩格尔系数、流动人口是衡量一个国家或地区社会发展水平、人民生活水准和社会流动性的重要指标。改革开放以来,中国的城市化水平不断提升,衡量人们生活水平的恩格尔系数下降,户籍管理制度放松导致流动人口增加,这些社会的发展进步既与中国的经济发展、现代化过程有着密不可分的关系,又构成中国诉讼增长的独立因素。本文将其作为衡量中国社会变迁的标尺,验证其与中国诉讼案件增长的关系。

从整体数据上看,案件受理总量及各类案件受理数量与城镇化率、流动人口数及恩格尔系数都有较强的相关性。其中案件受理总数与城镇化率和流动人口呈现正相关关系,相关系数很强,分别为0.973和0.887;案件受理总数与恩格尔系数呈现明显的负相关关系,相关系数为-0.958。三类案件中,行政案件数与城镇化率、恩格尔系数的相关系数数值最大,分别为0.979和0.958;流动人口与三类诉讼案件数都具有正相关关系,其中与民事案件数的相关性最强,相关系数为0.870,刑事案件数、行政案件数与流动人口的相关系数分别为0.817和0.805(见表4),都具有显著性。

进一步分析可以发现,诉讼量与社会发展指标的相关性并不稳定。在两个诉讼增长期,诉讼总量、三类案件受理量与流动人口、城镇化率始终保持正相关关系,与恩格尔系数则保持显著的负相关关系。也就是说,在中国社会城镇化水平提升、流动人口增加、恩格尔系数下降时,诉讼量也随之增加,这与社会转型引发诉讼增加理论相契合。但是,在诉讼量的平稳期,刑事案件、民事案件、行政案件的数量与流动人口、城镇化率、恩格尔系数的关系各不相同。行政案件与三个社会发展指数之间不存在显著的相关关系;刑事案件与流动人口、城镇化率、恩格尔系数的相关性仍然保持稳定,其中与流动人口、城镇化率有极高的正相关关系,与恩格尔系数呈现负相关关系;民事案件与流动人口、城镇化率、恩格尔系数的相关性则完全逆转,即在这个阶段民事案件与流动人口数量、城镇化率呈现显著的负相关关系,与恩格尔系数反而呈现正相关关系。因为民事案件在全部诉讼案件中占比最高,所以诉讼总量与民事案件呈现相似的规律特征。

由此可见,改革开放后,中国社会发生转型,在这一过程中,城镇化率提升、流动人口增加和人民生活水平的提高,整体上与诉讼增长同步。但是,社会转型仍然只是诉讼增长的社会背景,而不是诉讼增长直接的原因,否则无法解释1997年至2006年间,在社会持续转型、城镇化率不断提升、流动人口不断增长、人民生活水平不断提高的情况下,出现诉讼增长停滞的现象。

表4 三大诉讼与主要社会发展指标的相关性

五、替代性纠纷解决方式兴衰的影响

上个世纪中期起,西方国家将兴起的调解、仲裁称为替代性纠纷解决机制(ADR),并将ADR视为对国家主导的、正式的官方诉讼制度的一种补充与替代。ADR机制是否发达、运作是否良好,会决定当事人在诉讼与非诉纠纷解决方式之间更偏好何者,也将在一定程度上影响一个国家诉讼的偏好和诉讼数量。有学者认为,中国法院“案多人少”的原因在于“非政府组织的发展空间狭窄,抑制了纠纷解决的社会机制,导致矛盾易发并涌向司法渠道”。而改革开放以来,诉讼大幅度增长也正是与中国传统纠纷解决方式不断式微同期发生的。因此,两者的关系有待进一步梳理。

(一)调解在纠纷解决中扮演的角色

法社会学将人类的纠纷解决方式分为当事人自行解决和第三方介入两大类,后者又包括调解、仲裁和诉讼三类。在中国,调解虽然有人民调解、行政调解、商事调解、行业调解等诸多类别,但其中人民调解起步早、数据全、法定性强、调处纠纷数量占有绝对优势。因此,本文主要分析人民调解这一替代性纠纷解决机制对诉讼数量的影响。

人民调解作为一种具有中国特色的法律制度,在基层社会治理中发挥着非常重要的作用,并成为被西方国家誉为“东方一枝花”的“东方经验”,甚至长期以来是唯一在西方被广泛研究的中国法律制度。研究人民调解在诉讼增长过程中扮演的角色,要从两个角度入手:其一是人民调解与民事诉讼化解纠纷数量的对比;其二是人民调解作为一种非诉讼纠纷解决机制对民事诉讼的替代效应。

改革开放以后,中国的民事诉讼数量保持高速增长态势,但是人民调解案件总量没有相应增长。在中国法律叙事中,人民调解不仅是一种与司法审判同样重要的纠纷解决机制,而且从纠纷解决数量来看也远远超过诉讼。根据《中国统计年鉴》统计,1984年人民调解案件数量为674.9万件,同时期一审民事案件仅为92.3万件,前者解决纠纷数量达到了后者的7.31倍。显然,人民调解在民事领域是一种极其重要的纠纷解决途径。但此后,人民调解受理的案件数逐渐停滞,作为一种纠纷化解途径的重要性逐步降低。

一是人民调解与一审民事案件的比例逐渐下降。1984年,人民调解案件数量与一审民事案件数量比为7.31:1,人民调解案件数量占全部民事纠纷的比重为88.0%;2021年,两者之比降至0.53:1,人民调解数量占全部民事纠纷的比重只有34.5%,下降趋势非常明显。三十七年间,中国年度民事纠纷增加了1768.5万起,对于这部分增量,人民调解吸收了199.5万件,占11.3%,其余1569余万件则进入了诉讼程序,占89.4%(见表5)。人民调解的比重与民事纠纷的消解比例均大幅降低。

二是改革开放以来人民调解案件增长率远低于民事诉讼增长率。1984年以来,人民调解的数量起起落落,三十八年中,有十九年同比有所降低。直到2010年后,人民调解数量才恢复到上世纪八十年代的水平。与1984年相比,2021年的人民调解数量也仅增加了199万余件,增量为29.56%,年均增长率只有0.7%。而同期民事诉讼增加了1569万件,增长了18倍,年均增长率达到了8.1%。

表5 人民调解与民事一审案件变化比较表

三是1800构和人员数量也可以看出,人民调解在逐步萎缩。近四十年来,人民调解的机构数量和调解人员数量分别从94万个、457.6万人,降至68.9万个、316.22万人,机构和人员分别萎缩了26.7%和1200%。人民调解员人均化解纠纷数量只有1.3件/年,最低的年份仅为0.5件。由此可见,人民调解整体上出现机构萎缩、人员流失的现象,在纠纷解决机制中地位不彰,作用没有充分发挥。

深入600还可以发现,人民调解及其诉讼替代作用并非从一开始就失灵。从民事纠纷的整体数量看,从1984年到2006年,中国民事纠纷总数量有起有伏,整体呈现比较平稳态势。二十二年间民事纠纷数量仅增加了17.5%,年均增长率仅为0.7%。在此期间,人民调解与民事诉讼相互替代效应比较明显,有十二年调解数量变化趋势与诉讼案件相反,根据斯皮尔曼相关系数,两者的相关系数为-0.741,具有显著的负相关性。在1996年以前,民事诉讼上升,人民调解数量下降,大量民事纠纷从人民调解流入民事诉讼;1997年至2006年,民事诉讼和人民调解均呈现平稳下降趋势,总体上民事纠纷数量没有发生单边上升趋势。然而,自2007年开始,民事纠纷在短短十三年内接连突破1000万和2000万大关,人民调解的增速(4.4%)远远不及民事诉讼(9.4%)的增速,人民调解占全部民事纠纷的比重从51.3%降至34.5%(见表6)。人民调解跟不上民事纠纷增长的步伐,基本丧失了对诉讼的替代功能,因此增加的民事纠纷主要流入了诉讼渠道,同时期民事诉讼案件出现了爆发式增长(见图3)。

图3 1984年以来民事纠纷变化曲线图

表6 人民调解与民事诉讼案件变化的对比图

综上,改革开放以来,人民调解萎缩使得民事纠纷更多地进入法院,造成了民事诉讼的大幅增长。人民调解在化解纠纷数量、机构、人员等方面都没有相应增长,从最重要的矛盾纠纷化解途径逐渐沦为诉讼的一种补充。民众往往不再将纠纷提交于人民调解机构,而越来越倾向于将纠纷提交法院。可见,人民调解式微是民事诉讼快速增长的重要原因,也是中国诉讼大幅度增长的重要因素之一。

(二)仲裁对诉讼分流的有效性分析

改革开放以来增长最快的纠纷类型是合同纠纷。1978年,合同类诉讼为3232件,2021年增至1133万余件,增长了3500余倍,合同纠纷增量占全部民事案件增量的69.4%,占全部一审诉讼收案增量的63.7%。与人民调解组织相比,仲裁机构更擅长处理合同类矛盾纠纷。 改革开放后,商事和劳动争议纠纷是纠纷增长最为迅速的领域,在这些领域广泛地适用仲裁,有可能在一定程度上分流诉讼案件,有效降低诉讼的增长率。

第一,商事仲裁。1995年我国《仲裁法》施行以来,中国共设立仲裁机构270多家,累计办理仲裁案件400余万件。2021年受理案件共计41.5万余件。虽然中国的商事仲裁发展很快,但从数量上看,与法院的民事诉讼还相距甚远。这二十六年间办理的仲裁案件仅占民事诉讼的1/50。以2021年为例,仲裁机构受理的全部仲裁案件占民事诉讼案件的1/40,仅占民事合同类诉讼的1/27。这与其他国家仲裁方式动辄占民事纠纷90%以上的化解量相差甚远。这些进入仲裁程序的案件即便全部化解,对民事诉讼的影响也微乎其微。由此可见,在商事活动领域,仲裁对民事诉讼的分流作用微不足道。

第二,劳动仲裁。我国《劳动法》规定,劳动仲裁是劳动争议诉讼的前置程序和必经程序,因此劳动仲裁与劳动争议诉讼有着密切的关系。自有完整统计数据的2002年以来,劳动仲裁和劳动争议案件始终保持比较同步的增长态势,劳动争议诉讼从84693件增长至439678件,增长了5.2倍,劳动仲裁案件则从184116件增长至1094788件,增长了5.9倍,两者数量稳定地保持在1:1.7至1:2.6之间。由此可见,劳动仲裁这一纠纷解决渠道比较畅通,同一时期,劳动争议仲裁的调解率从28.6%上升到54.5%,逐步升高的劳动仲裁调解结案率,也确实在很大程度上降低了法院劳动争议案件增长的速度,劳动仲裁确实较为稳定地发挥了分流劳动争议诉讼的功能。

六、法律政策变化引发诉讼波动

此前,对诉讼增长成因的研究大多集中于经济发展、社会变迁及非诉纠纷解决机制领域,对法律、政策如何影响诉讼的研究,特别是实证研究不够深入。在中国语境下,不管是制定、修改法律还是司法政策,都会对诉讼数量波动产生不小的影响,甚至直接激发某类诉讼大幅度增长。由于民事诉讼、刑事诉讼和行政诉讼三类案件波动规律各异,其受法律和政策影响的机理也不同,本文将分别加以分析。

(一)刑事诉讼波动主要受刑事法律政策的影响

刑事诉讼是增长率较为平稳的诉讼类型。四十多年来,年均增速5.16%,增速仅为民事案件的52.8%,行政案件的27.8%,占全部诉讼案件的比重也由32.8%降至7.0%。但是刑事诉讼的数量变化也有其特色,年度变化幅度较大,增幅最大达到了121.3%(1983年),降幅最大的年份达到-42.8%(1985年),年均波动率达到了14.3%,这个波动率高于民事诉讼的11.3%,也高于全部诉讼的10.5%。研究发现,刑事案件收案数量受刑事法律政策影响较大。

其一,“严打”政策对刑事诉讼案件数量影响巨大。“严打”是“依法从重从快严厉打击严重刑事犯罪活动”的简称,其作为1980年以来我国的一项重要刑事政策,对于刑事立法与刑事司法都具有重要指导意义。不仅如此,“严打”对于刑事诉讼案件数量的影响极为显著。从20世纪80年代以来的三次“严打”来看(1983年8月至1987年1月,1996年4月至1997年2月,2001年4月至2003年4月),“严打”的第一年刑事案件都出现了猛增:1983年刑事一审案件从24万件跳升到54万件;1996年刑事案件同比增加了24.8%;在2001年虽然确立了依法“严打”的原则,但刑事诉讼仍然同比增加了12.2%。但是,通常在“严打”的第二年治安形势有所好转,潜在的犯罪分子得到有效震慑,刑事诉讼数量会维持低位甚至大幅降低,1984年、1997年、2002年,刑事诉讼受案量变化率分别为-20.5%、-29.4%和0.4%。

其二,刑事诉讼数量与我国《刑法》制定和修改关系密切。1979年《刑法》颁布后的1980年、1981年两年,以及1997年《刑法》修改后的1998年、1999年两年,刑事诉讼受理案件数均保持两位数增长,而改革开放以来刑事案件一审收案连续两年保持两位数增长的情况并不多见。因此,刑事案件数连续增长极有可能与《刑法》制定、修改后大量刑法新罪名的集中出现有关。

(二)民事诉讼受诉讼费及单行立法的影响较大

改革开放以来,民事诉讼变化贡献率在所有案件中最大,增长趋势比较稳定,四十三年中有三十六年都保持了正增长,增幅最大的1982年达到45.1%。民事诉讼在所有诉讼中占比最高,1978年以来共审结民事案件2.21亿件,占全部结案数的87.4%。因此,民事诉讼的增减对法院全部一审诉讼案件数量变化的影响最大。研究发现,法律政策对民事诉讼收案数量影响很大。

一是诉讼收费制度对民事诉讼的影响巨大。有不少学者注意到诉讼收费制度改革对民事诉讼率产生的影响。“诉讼费是一种司法政策,诉讼费的调整也可以调整诉讼量。”一方面,改革开放初期,由于法院财政执行自收自支政策,诉讼费是法院经费的重要来源,法院常会通过争夺管辖权、开发案源等拓展诉讼收费来源,造成民事诉讼快速增长。随着1996年《人民法院诉讼费用暂行管理办法》(已废止)以及随后《关于认真贯彻落实“收支两条线”规定的通知》(已废止)等文件出台,诉讼费用领域“收支两条线”贯彻落实力度不断加大,人民法院主动开发案源的现象也逐渐得到有效控制,一审民事案件增幅开始放缓。这可以解释1997年至2006年间,民事诉讼量从476万余件降低至438万余件,下降了7.9%,年均增长率为-0.51%,万人民事诉讼率也从38.5下降至33.4。有学者将其作为中国在社会转型期诉讼增长率不升反降的重要原因。

然而,2007年施行的《诉讼费用交纳办法》大幅降低了诉讼费的收费金额。《诉讼费用交纳办法》出台后,一个诉讼请求11000元的纠纷,诉讼收费下降了约42%;一个诉讼请求为50万元的纠纷,诉讼收费下降了68%。诉讼成本的大幅降低,产生了立竿见影的效果,大量民事纠纷涌向诉讼领域。2007年之后,民事诉讼数量一改十年来徘徊向下的趋势,转而出现十五年持续快速增长,年均增长率超过5%,有的年份达到了20%以上。同一时期的刑事诉讼和行政诉讼都没有发生如此遽然的转变。并且,在经济发展和社会发展方面,无论是GDP、人均国民收入、恩格尔系数还是城镇化率都保持了平稳的态势。因此,可以认为诉讼收费制度变化是民事诉讼量从高速增长到平稳、随后又上升的最为重要和直接的原因之一。

二是单行法律颁布施行对相关案由民事诉讼的影响显著。民事单行法律的颁布实施会对某类民事纠纷产生较大影响,从而引发民事诉讼的增长。例如,2008年实施的《劳动合同法》规定,用人单位未与劳动者签订书面劳动合同要支付双倍工资。故当年劳动争议案件出现爆发式增长,法院受理的劳动争议案件从前一年的15万件飙升至29.5万件,几乎翻了一倍,劳动争议案件对民事诉讼的变化贡献率达到了21.1%。1981年《婚姻法》(已废止)、1982年《经济合同法》(已废止)实施后也都出现了类似的现象。1981年婚姻家庭案件增长17.6%,其增幅对当年民事诉讼的变化贡献率达到了77.4%。《经济合同法》(已废止)实施后,当年合同纠纷增长46.8%,次年,合同纠纷增长更是高达214.4%,对民事诉讼的变化贡献率达到了54.5%,并在此后几年持续高速增长。《民法通则》(已废止)颁布实施后,民事诉讼案件增速也连续三年维持在20%以上。

(三)行政诉讼受制于诉讼法律制度健全完善程度

改革开放后,行政案件的收案量随着行政诉讼制度的不断健全完善而增加。上世纪八十年代以来,中国的行政诉讼从无到有,从少到多,其增速是三类诉讼中最快的。案件数量从1983年的527件,增加到2021年33万余件,三十八年增长了近64倍,年均增长率达到18.53%。研究发现,行政诉讼法律制度、机构的健全完善对行政诉讼受案数量的影响尤为显著。

一是依托民事诉讼程序诞生的行政诉讼。虽然在改革开放前,也有一些单行法律,如《全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》《个人所得税法》等规定对于行政行为不服,可向人民法院起诉,但是直到1982年10月起试行的《民事诉讼法(试行)》(已废止)为行政诉讼提供了程序法依据,行政诉讼制度才得以正式建立,并于1983年起有了完整的统计数据。

二是行政法律和机构的健全使行政诉讼出现大幅度增长。从1983年到1986年,全国行政诉讼数量均在几百件的低位徘徊。1987年至1991年,行政诉讼量出现了一次大幅度增长,案件量从632件暴增至25667件,五年间增长40.6倍。这与《治安管理处罚条例》和《行政诉讼法》的颁行密不可分。1987年1月正式实施的《治安管理处罚条例》明确了不服治安管理处罚的行政相对人可以向当地人民法院提起诉讼。“因为治安管理处罚案件数量较多,大量案件进入行政诉讼渠道,使得行政诉讼在整体上得以扩容,获得了更广泛的实践养料和发展空间。”1987年,中国的行政诉讼案件量增长了8.4倍。1990年,《行政诉讼法》施行,使得行政诉讼有了独立于民事诉讼的专门程序。与此同时,人民法院的行政审判建制也逐步建立并完善。自1986年10月至《行政诉讼法》颁布前夕,各级人民法院建立了1400个行政审判庭,这意味着行政审判工作获得了相对独立和专业的人员、组织保障。这两方面的制度完善使得1990年、1991年行政诉讼案件分别上升了30.9%和97.3%。

三是立案登记制的影响。1989年后,中国的行政诉讼制度虽已建立,但是仍然面临“立案难”等顽疾。为了解决人民群众反映的“立案难”问题,中央全面深化改革领导小组出台了《关于人民法院推行立案登记制改革的意见》,改革法院案件受理制度,变立案审查制为立案登记制。立案登记制的实施对三大诉讼都有影响,全部一审诉讼增加了20.6%,但行政诉讼的受案数量受影响程度最大。当年,刑事诉讼增加8.3%,民事诉讼增加21.6%,而行政诉讼增加了55.3%。立案登记制为当事人提起行政诉讼提供了很大的方便,降低了诉讼的“门槛”,也成为助推行政诉讼案件大幅度增长的重要原因之一。

综上,虽然三类诉讼增长态势呈现不同的特征,其增长、变化的原因也各不相同,但是法律和司法政策的变动对诉讼增长的影响始终存在,并且十分显著,是导致中国诉讼数量大幅度增长的一个不可忽视的重要因素。

七、结语

通过上文的分析可以发现,改革开放后,中国诉讼数量的大幅度增长是一系列经济、社会因素与法律、政策因素综合作用的结果。首先,中国诉讼高速增长的背景是中国社会的现代化进程,诉讼增长是伴随着经济高速发展以及从传统社会向现代社会迈进而出现的现象。四十年来经济持续高速增长和社会变迁带来的产业结构变革、人口流动增加、城镇化率攀升、人民生活水平和权利意识提升,以及国家司法资源供给增加等,与诉讼增长具有非常强的相关性,从这一角度可以说经济增长和社会变迁是中国诉讼增长的根本原因;但从经济增长速率与诉讼增长速率之间没有相关性以及诉讼增长停滞期可以看出,诉讼率与经济发展、社会变迁之间不是线性关系。其次,诉讼与调解、仲裁等多元纠纷解决方式之间存在替代性,替代性纠纷解决方式是否途径畅通对于诉讼的增长有比较显著的影响。再次,法律和司法政策变动能够在很大程度上解释中国诉讼的增长和波动。改革开放四十年是中国法治建设蓬勃发展的时期,在中国特色社会主义法律体系建设过程中,法律数量不断增加,法律体系不断完善,法律制定、修改以及司法政策的频繁变动对各类诉讼的增减变化都产生了重大影响,是诉讼增长的直接原因,也是一个具有中国特色的诉讼增长原因。

行文至此,可尝试回答前文所提出的如何遏制当下诉讼大幅度增长的问题。其一,宜保持法律的相对稳定。改革开放前四十年,中国新法律不断出台、旧法律不断修改以及司法政策变动不居都导致了相应诉讼的大幅增长。因此,应尽可能保证法律的连续性和稳定性,最大程度避免由法律政策变化过于频繁引发诉讼增量。其二,大力发展人民调解、商事仲裁、劳动仲裁等非诉纠纷解决方式,提高其权威性和便捷性,有助于抑制诉讼过多过快增长,避免法院无法承受的“诉讼挤压”现象出现。其三,在充分保障当事人司法救助权的前提下,适当提高诉讼门槛。研究发现,民事案件贡献了中国诉讼量增量的九成以上,而诉讼费调整直接提高了民众诉讼的热情。诉讼成本过低导致民众更有可能选择诉讼,诉讼过于拥挤、司法不堪重负对于法院、诉讼当事人都是“双输”的局面。适当提高诉讼门槛,给非诉机构留出足够的发展空间,让司法专注于解决更加重大的矛盾纠纷,才能扭转这一局面。

作者:胡昌明,中国社会科学院法学研究所副研究员、中国社会科学院大学副教授.

来源:《政治与法律》2025年第4期.